Пушуар

Уникальная печатная техника — трафаретная набойка (пушуар)

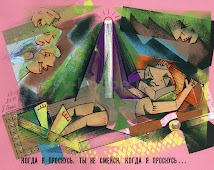

Открыл для себя эту технику очень давно, когда еще в юношеском возрасте пытался наносить силуэты западных исполнителей на футболку через бумажный трафарет. Уже в начале 1980-х на трикотажной фабрике увидел нанесения изображения на ткань методом цв. шелкографии. Чуть позже, увидев листы книги А. Матисса “Джаз” понял, что тампопечать существует в промышленном варианте.  Вообще, набойкой я занимался регулярно, на протяжении четверти века, хотя и не всегда разыгрывая ее в тираже, но пользовался как авторской техникой для создания графических картин и эскизов иллюстраций. Могу сообщить, что любопытный результат дает крупный формат. Чаще всего я решал большие плашки не акварельной заливкой, а напылением цветного красителя на влажную поверхность аэрографом. Позже шла обработка деталей через трафарет, с дальнейшей тушевой отрисовкой пером и рейсфедером. В результате получалась история, которую натурально нельзя было представить ни в шелкографии, ни в литографии, — только лишь в комбинированной технике пушуара. Комбинированной еще потому, что я пользовался различными сетчатыми структурами, часто дополняя изобразительную поверхность различного рода коллажами из цветной и обойной бумаги. Все эти усложнения меня заставляло делать ощущение логического и художественного развития текстовой составляющей книги. Поэтому я развивал этим способом и обложку, и иллюстрации. Но еще раз повторяю — только там, где на это претендовал текст, и здесь я имею в виду их оригинальное сочетание.

Вообще, набойкой я занимался регулярно, на протяжении четверти века, хотя и не всегда разыгрывая ее в тираже, но пользовался как авторской техникой для создания графических картин и эскизов иллюстраций. Могу сообщить, что любопытный результат дает крупный формат. Чаще всего я решал большие плашки не акварельной заливкой, а напылением цветного красителя на влажную поверхность аэрографом. Позже шла обработка деталей через трафарет, с дальнейшей тушевой отрисовкой пером и рейсфедером. В результате получалась история, которую натурально нельзя было представить ни в шелкографии, ни в литографии, — только лишь в комбинированной технике пушуара. Комбинированной еще потому, что я пользовался различными сетчатыми структурами, часто дополняя изобразительную поверхность различного рода коллажами из цветной и обойной бумаги. Все эти усложнения меня заставляло делать ощущение логического и художественного развития текстовой составляющей книги. Поэтому я развивал этим способом и обложку, и иллюстрации. Но еще раз повторяю — только там, где на это претендовал текст, и здесь я имею в виду их оригинальное сочетание.

Таких книг немало, назову лишь некоторые:

- издания Сапгира, Холина и Некрасова,

- издания Кедрова и Климова,

- издания Хармса, Олейникова и др.

В заключение хочу сказать, что технику пушуара я переносил на деревянную скульптуру и керамику. Имеются удачные образцы как действительное тому подтверждение. Но это уже другая история.

В. Гоппе

Москва, сентябрь 2010 г.